防災教育の日常化(全知P連連絡協議会)3/7

| ■ 研 修 会: | 第15回全国都道府県PTA連合会代表者連絡協議会 |

| ■ 日 時: | 2014年11月30日(日) 9:20〜11:50 |

| ■ 内 容: | 防災教育の日常化 |

| ■ 講 師: | 山口裕之(宮城県立光明支援学校・教諭) |

■【2】から続く

防災教育の日常化というキーワードが少しずつ見えてきたのではないかと思います。次にここでは,日常化というのは要するに習慣にすることだというお話をします。

ちょっと自分の毎日の生活を振り返ってみてください。朝起きて,顔を洗って食事をして,仕事場に行って帰ってきて,ご飯を食べて風呂に入ってテレビを見て寝る。ほとんど毎日やってることだけで生活していませんか? 日常生活は習慣の羅列でできています。

そこで思い出してください。緊急時にできることは? そう,日常いつもしていることだけでした。

であれば,災害時に必要なことを毎日の日常生活の中に習慣として埋め込んでいったらどうでしょう? いつもしていることなら災害時にもできる,いつも使ってるものなら災害時にも使えるのです。

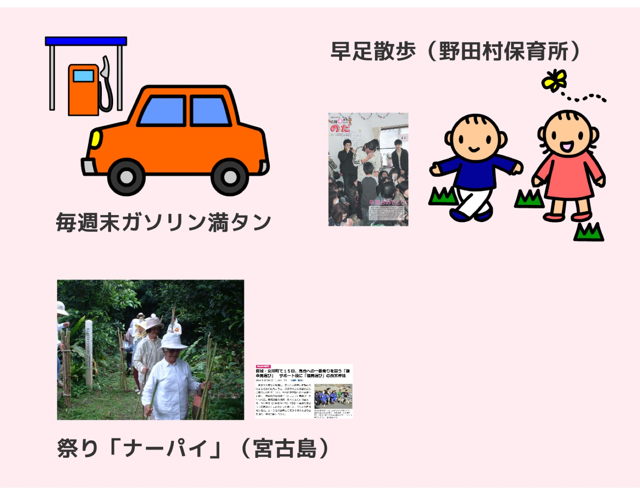

いつもしているから災害時にもできる例を紹介します。

私は毎週金曜日の帰宅時に必ずガソリンスタンドに寄って満タンにして帰ります。皆さんも経験したかもしれませんが,震災後はガソリンを手に入れるのが大変でした。それ以来,ガソリンタンクが空に近づくと相当不安が高まるようになりました。半分にすることもほとんどないです。

ここで大事なことは,「毎週金曜日の帰り」といつやるかをはっきりさせておくことです。「ガソリンが半分になったら入れる」でもいいような気がするかもしれませんが,それだと「今,手持ちのお金がないから明日にしよう」などとだんだん行動のきっかけが不明瞭になっていき,やがて忘れてしまいます。何かの前,または何かの後に明確に位置づけて,習慣にしてしまうところがポイントです。

先ほど紹介した野田村保育所の早足散歩も,いつもしていたから震災時にもちゃんとできたいい例です。こちらは野田村の広報誌です。2011年4月号ですから,震災直後に出されたもの。よく出せたと思いますが,その表紙が野田村保育所の卒園式。この子が,震災時にいつものように早足で避難して助かった子どもの一人です。いつもの練習のおかげで命がつながりました。お父さんの気持ちが伝わってきますね。

これは宮古島に古くから伝わるお祭りです。ナーパイは縄をはるという意味で,海の神様に海と陸の境目を教える行事だそうです。高台の神社から海に向かって歩きながら,海と陸の境界線に棒を立てていきます。このお祭りをするに当たって,高台の神社までの道の草刈りをします。そして,祭りのときはそこを歩きます。祭りをすることで,津波のときの避難路を整備して,そこを避難する練習にもなっているということです。祭りという形で防災の活動を伝承しているんですね。宮古島では250年ほど前に大津波が襲ったことが知られています。

祭りで体験を伝承しようという取組は東日本大震災の被災地でもあって,これは宮城県の女川町で行われている「津波伝承 女川復幸男」というイベントです。津波が来たときの避難をこうやってお祭りにして,1年に1度みんなで確認できるのはいいですね。

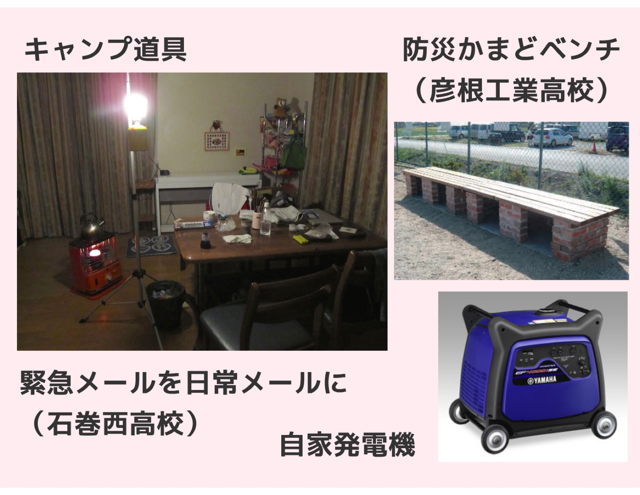

次はいつも使っているから災害時にも使えるという例です。

これは震災から3日目の写真。震災当日,帰宅して始めにしたことは,物置からキャンプ道具を持ってくることでした。ランタン,ランタンスタンド,ストーブ(家庭用とキャンプ用),シュラフ(とても寒かった!)など。震災時はキャンプ道具が大活躍しました。いつも使っているものだから,災害時にも戸惑わずに使えます。

石巻西高では,緊急連絡用のメールの登録率が上がらなくて困っていたとき,部活動の試合結果など日常の情報も流すようにしてみたそうです。そうしたら保護者の登録率が急に上がりました。いつも情報が流れていると見たくなるのでしょうね。自分の子どもの部活の成績などが紹介されるとうれしいですしね。また,日常そのメールを使っているので,発信する側も受信する側も慣れて,緊急時にも慌てずに送受信ができます。

普通はただのベンチだけど,災害時にはかまどになる。彦根工業高校の生徒たちが作っているものです。

今回の東日本大震災では,震災が起こって「さあ発電機を使おう!」と出してきたら故障していた…という学校があったそうです。これも日常の訓練などで日々使っていれば,故障にも早く気づくし,そもそも日常使っている方が故障しにくいということもあります。

以上,日常生活の中で習慣化したものが,災害時に使えるという例を紹介しました。